築20年の中古物件を購入して3年。

色々調べてみると、当時の建物は断熱が甘いことがわかった。

去年、試しに天井の断熱を強化してみたが暑くてやり切れなかった。

比較的涼しかった梅雨の時期に続きを施工することにした。

今年は5・6月が暑くて、7月の梅雨期間は30度前後と涼しい日々が続いた。

とりあえず断熱材を買い足すところからスタートです。

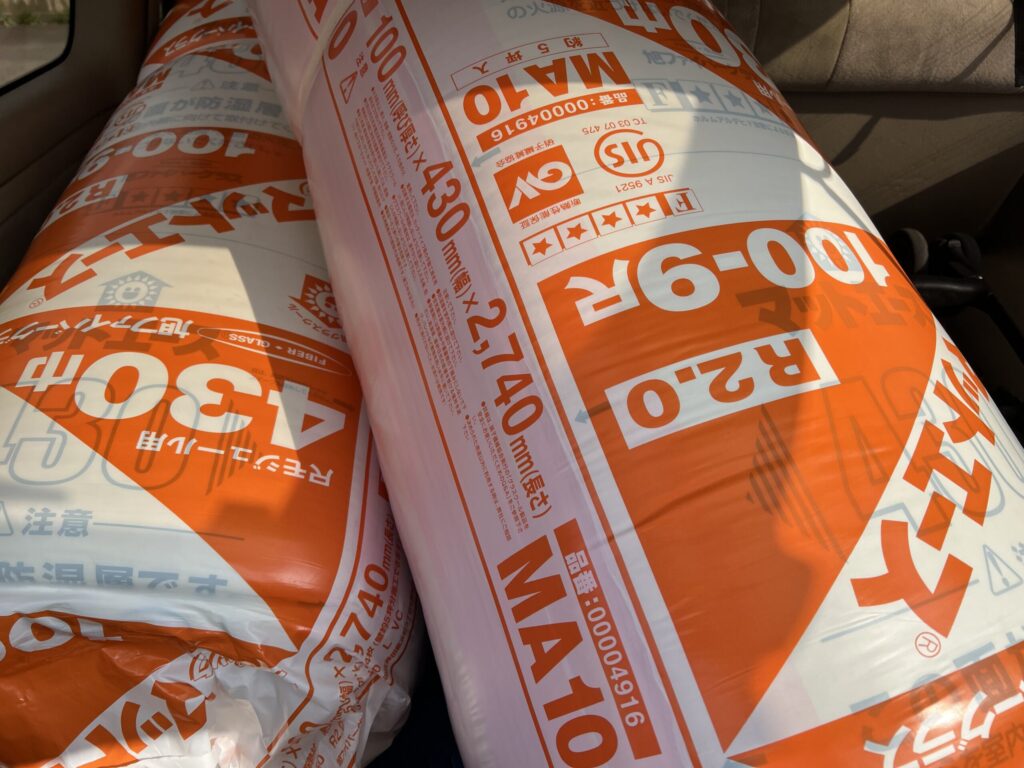

断熱材の購入

近くのホームセンターで「容易」に手に入るものを購入。

こだわるともっと良いものが欲しくなりますが、手に入らないと意味がありません。

そもそも気密が悪いので、拘り過ぎたところで効果は期待できるものではありません。

それでは天井の登りましょう。

天井断熱の施工

まずは天井裏に断熱材を引き上げます。

前回はベビーがお腹の中にいるときに、嫁に手伝ってもらったことを思い出しましたw

現在の天井の様子はこちらです。

この既存の断熱材は 10k の 100mm というものらしいです。

この上に、フィルムを剥がした断熱材を乗せていきます。

ちなみに屋根裏は「埃」と「暑さ」の戦いです。

- 照明 (暗い)

- マスク (埃)

- 手袋 (木と断熱材に触れない)

- 飲み物 (暑い)

ポイントは「既存のものに対して直角」に重ねていきます。

施工後の体感について

今回施工できたところは下記の通りです

- 階段・廊下

- 2F洋室

- 2F寝室

階段と廊下は、天井からの熱気を明らかに感じなくなりました。

洋室と寝室も同様、天井からの輻射熱を感じなくなりました。

確実に効果はありそうです。

エアコンの電気代がどこまで変わるかは、天候が悪い日が続いているので未検証。

今後、猛暑がやってきたときに実測できそうです。

まとめ

古い家は、断熱・気密という概念が現代に比べて大幅に欠如しています。

どこかを拘って補修しても、どこかで必ずボロが出てしまいます。

間違った補修をすれば「結露」という「リスク」も伴うため恐ろしいのです。

ひとまずやってみたい人は「気流止め」が一番最初にやることです。

冬場に床下から天井に抜けてしまう冷たい風が家全体を冷たくしてしまいます。

しかし、この気流も高温多湿の部屋の湿気を逃がしているかもしれません。

そんなことはないという専門家も多いのも事実。

しかし、今、もし、家が結露で悩んでいないのであれば、結露する家になるかもしれません。

そこが素人がやると完全に自己責任になってしまう難しい問題です。

やるときは、結露に気をつけてください。

コメント